ページの本文です。

現在のページ

ページ内メニューです。

呉医療センター・中国がんセンター薬剤部では、患者さんにより良い医療を提供するため、薬剤師の病棟常駐を行い適正な薬物治療を推進しています。

また、薬剤管理指導をはじめ、外来化学療法センターでの薬剤指導、おくすり外来による内服治療の支援など、外来患者さんに安心して通院治療を積極的に受けられる医療の提供に努めています。

薬剤部の業務は多岐にわたりますが、定員40名の薬剤師が各部門を分担し、業務を遂行しています。各業務は調剤室、注射室、製剤室、医薬品情報室、治験管理室から成り立っています。

治験管理室には、2名の薬剤師が専従で担当しています。

また、チーム医療の中でその職能を発揮できる臨床薬剤師の育成に力をいれており、各医療チームに薬剤師を配置し、今後も各領域における専門薬剤師の育成に努め、患者さんに信頼され、医療スタッフから評価される薬剤部を目指しています。

| 薬剤部長 | 小川 喜通 |

|---|---|

| 副薬剤部長 | 坂本 靖之 |

| 副薬剤部長 | 小谷 智美 |

| 主任 | 5名 (治験主任1名を含む) |

| 薬剤師 | 他28名 |

| 薬剤助手 | 8名 |

| 日本医療薬学会 | がん指導薬剤師 | 1名 |

|---|---|---|

| がん専門薬剤師 | 1名 | |

| 日本病院薬剤師会 | 感染制御認定薬剤師 | 1名 |

| 病院薬学認定薬剤師 | 5名 | |

| 精神科専門薬剤師 | 1名 | |

| 精神科薬物療法認定薬剤師 | 1名 | |

| 日本薬剤師研修センター | 認定実務実習指導薬剤師 | 5名 |

| 日本化学療法学会 | 抗菌化学療法認定薬剤師 | 2名 |

| 日本臨床栄養代謝学会 | 栄養サポートチーム専門療法士 | 4名 |

| 日本糖尿病学会 | 日本糖尿病療養指導士 | 2名 |

| 日本腎臓病薬物療法学会 | 腎臓病薬物療法認定薬剤師 | 1名 |

| 日本アンチドーピング機構 | スポーツファーマシスト | 2名 |

| 日本臨床腫瘍薬学会 | 外来がん治療専門薬剤師 | 1名 |

| 日本循環器学会 | 心不全療養指導士 | 1名 |

| 日本麻酔科学会 | 周術期管理チーム認定薬剤師 | 2名 |

日本臨床栄養代謝学会 栄養サポートチーム専門療法士認定教育施設

日本医療薬学会 がん専門薬剤師研修施設(基幹施設)

日本医療薬学会 医療薬学専門薬剤師研修施設(基幹施設)

日本医療薬学会 薬物療法専門薬剤師研修施設(基幹施設)

日本医療薬学会 地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(基幹施設)

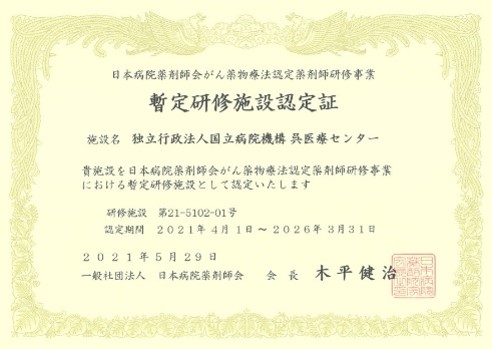

日本病院薬剤師会 がん薬物療法認定薬剤師研修施設

日本臨床腫瘍薬学会 がん診療病院連携研修病院

当院のがん化学療法チームは、医師、看護師、薬剤師等より構成されています。抗がん剤レジメンは、オーダリングシステムに登録、一括管理しています。管理システムにより、過量投与などの入力間違いを防ぐことが可能ですが、薬剤師は、患者さんごとにレジメンの種類、投与量、スケジュールなどを綿密にチェック、必要に応じ医師に確認を行っています。患者さんが安心して抗がん剤の化学療法を受けられるよう各診療科の医師と、がん化学療法チームが連携して、がん治療にあたることで、患者さんに安心して治療を受けていただくことができます。

当院の緩和ケアチームは医師、看護師、薬剤師、臨床心理士から構成されています。チームの薬剤師の役割は、麻薬を使用する入院患者さんの薬剤全般の管理です。多くの患者さんは医療用麻薬をはじめ、抗がん剤、向精神薬など慎重な管理が求められる薬剤を使用されています。薬剤師は、それらをすべて把握して相互作用をチェックしたり、検査値、画像所見、カルテ、看護記録などカルテから患者さんの状態を確認し、適した薬剤・投与量を検討しています。カンファレンスや回診ではこういった視点から薬物療法に関する提案をしています。

患者さんは原疾患の治療を目的に入院されますが、栄養状態が悪いと治療効果が充分に発揮されない場合があります。栄養輸液サポートチームは、一般外科・内科の医師、管理栄養士、看護師、臨床検査技師、言語聴覚士、および薬剤師で構成されており、カンファレンスと回診を通して、対象患者さんの栄養評価や適切な栄養療法の提案を行います。担当薬剤師は、事前に集めたデータをもとに、経腸・静脈栄養剤の摂取栄養量を算出したり、嚥下・消化機能に影響を及ぼす薬剤をチェックしたりしています。その他の活動としては、院内勉強会の開催などもあります。

感染制御チームは、感染症の患者さんへの適切な治療の推進と院内で起こる様々な感染症から患者さんや職員の安全を守る組織で、医師(Infection Control Doctor :ICD)、感染管理認定看護師、薬剤師、臨床検査技師、事務職員から構成されています。週1回、カンファレンスと病棟ラウンドを行い、感染症、抗菌薬使用状況などの情報交換や現場への指導、介入を行っています。担当薬剤師は、抗菌薬使用状況の把握と適正使用の推進などを行っています。

精神科以外の診療科で入院されている患者さんでも、不眠等の精神症状で苦しまれる方が多くいらっしゃいます。精神科リエゾンチームは、このような患者さんに精神科医師・専門性の高い看護師・心理療法士・薬剤師等が協力して、より質の高い精神医療の提供を行います。対象患者さんが身体疾患の治療に専念できるように、病棟担当薬剤師とも協力して薬物治療の提案を行っています。

認知症症状によって身体疾患の治療や入院生活の継続に影響が見込まれる患者さんに対して、認知症症状悪化やせん妄発症を予防し、患者さんが最善の治療を受け、安心して入院生活を送ることを目的に活動を実践する医療チームです。

当院のHIV感染症対策チームは、医師、看護師、臨床心理士、ソーシャルワーカーおよび薬剤師で構成されています。月1回のカンファレンスでは、対象患者さんの治療経過や生活状況に関する情報交換を行っています。HIV感染症による免疫不全が進行すると、肺炎や脳炎などの後天性免疫不全症候群(エイズ)を発症します。一方で、適切な薬物治療を受けることで病気の進行は抑えることができると言われています。担当薬剤師は、カンファレンスへの参加や患者さんへの服薬指導を行う中で、個々の患者さんの生活状況に合わせた薬物治療の提案や、副作用が出現していないかの確認をしています。

当院では、糖尿病教室を開催しています。この会では、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士などの専門スタッフが病状の説明や食事療法、運動療法、薬物療法等の指導を行います。日頃、疑問に思っていることを質問したり、お友達をつくってお互いの話を聞いたりすることで、不安や悩みを解消し、励まし合う会にしたいと思っています。

糖尿病の患者さん、その家族の方、糖尿病に関心のある方など、自由に参加できます。

褥瘡対策チームは、皮膚科専門医師、皮膚・排泄ケア看護認定看護師、栄養士および薬剤師で構成されています。回診では、対象患者のところへ行き、対象患者の褥瘡評価と適切な皮膚外用薬・創傷被覆剤の選択を検討します。褥瘡発生の主要因は圧迫ですが、これに下痢や低栄養状態といった因子が加わると発生リスクが高くなり、発生した場合は治癒の遅延につながります。担当薬剤師は、消化管機能や栄養状態に影響する薬のチェックや経腸・静脈栄養剤からの摂取栄養量を算出して評価を行っています。

内服抗がん剤により治療を行われている患者さんや麻薬を服用されている患者さんと定期的に面談を行い、お薬の服用状況や副作用の発現状況を確認して安心、安全な治療が行えるよう、医師の診察をサポートしています。また、手術や検査を受けられる患者さんの服用中のお薬の確認をし、必要に応じて中止の指示を行っています。

当薬剤部では、関連学会等の認定・専門薬剤師を習得するための研修施設に認定されています。(別紙1参照)当院勤務の薬剤師は、在職期間によっては各認定の要件を満たすことになりますので、より専門性の高い薬剤師を一早く目指すことができます。日本医療薬学会には4つの認定制度がありますが、当院は全ての認定施設を取得しています。(別紙2参照)

また、各研修の分野では外部からの研修受入も行っています。特に、別紙1の下線で記す「地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(基幹施設)」と「がん診療病院連携研修病院」に係る研修は、改正・薬機法第6条の3第1項に規定される専門医療機関連携薬局に該当します。

つきましては、各領域かつ地域に根付いた医療の質的な向上にも対応することができます。

薬学生の長期実務実習では、薬学教育モデル・コアカリキュラムに基づくプログラムを作成し、受入れを行っています。11週間のうち、最初の約3週間は、調剤・注射等の薬剤部内での実習を行います。後半の約8週間は、病棟での実習がメインとなり、病棟担当薬剤師のもと、患者さんへの服薬指導や病棟スタッフとの関わりを学びます。また、チーム医療における薬剤師活動についての講義やチーム医療への随伴(見学)もプログラムに組み込んでいます。具体的には、上記「チーム医療の紹介」に加え、手術室や救急病棟の急性期医療も含まれます。その他、新型コロナウイルス感染状況により、実地実習が出来ない場合には、課題学習やオンライン講義等で対応しています。

また、緩和ケア、栄養サポート、リエゾン(精神科)のチームラウンドや糖尿病教室などへの参画、チーム医療における薬剤師の活動もカリキュラムに組み込んでいます。

手術に影響するお薬の中止基準を医師と薬剤師が協力して、術式別中止薬剤一覧表を作成しています。術式別中止薬剤一覧表は、添付文書や文献を参考に根拠に基づいた基準で、患者さんが服用されているお薬をより迅速かつ正確にチェックするために活用し、手術を受けられる患者さんのお薬・健康食品などの内容を調べています。当院受診の際は、必ずお薬手帳を持参ください。

当院では、受診された患者さんに院外処方箋を発行します。院外処方箋を自宅の近くの保険薬局に持っていくと、その薬局の薬剤師がお薬の内容や量、飲み合わせなどを確認したうえでお薬が渡されます。また、合わせて他の医療機関で処方された薬と当院で処方された薬との相互作用や飲み合わせについて確認し、薬の安全性が、より一層確保されることになります。

ここで、処方箋の使用期間については厚生労働省のホームページでも紹介されていますが、交付の日を含めて4日以内です。

(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/topics/100930_01.html)

この4日以内には休日や祝日が含まれるので、処方箋の使用期間が過ぎないようにご留意ください。なお、長期の旅行等特殊の事情があり、医師や歯科医師が処方箋に別途使用期間を記載した場合には、その日まで有効となります。

患者さんが、『かかりつけ薬局』をもたれることをおすすめします。どこの薬局を利用するかは、患者さんの自由です。あなたがいつも利用する薬局が決まっているとすれば、その薬局のことを『かかりつけ薬局』といいます。『かかりつけ薬局』では、複数の病院で処方されたお薬の飲み合わせを確認してもらうことが出来ます。市販薬を含めた“総合的な薬の相談窓口”である『かかりつけ薬局』を持ちましょう。

お薬手帳では、これまであなたに処方されたお薬の名前や量、使い方に関する記録帳です。

薬の重複や相互作用、副作用やアレルギーの有無などのチェックができます。お薬手帳は、診察券や保険証と一緒に保管し、病院や薬局に行かれる際には必ずお持ちいただき提示してください。

ご質問・ご不明な点がございましたら、当院薬剤部までお問い合わせください。有害事象発現状況等の重要な情報のフィードバックは、服薬情報提供書(トレーシングレポート)をご活用ください。

呉医療センター薬剤部

TEL:0823-22-3111(代)

FAX:0823-21-7019

Copyright (c) 1997- National Hospital Organization Kure Medical Center and Chugoku Cancer Center All rights reserved.