ページの本文です。

現在のページ

ページ内メニューです。

内視鏡内科・消化器内科とは、消化管、肝胆膵疾患を対象とした診療科です。

当科では、それぞれの良性及び悪性疾患に対して、積極的な治療を行っています。

食道、胃、小腸、大腸のほか肝臓、胆嚢、膵臓など普通お腹といわれる臓器の病気を扱います。がんが中心となりますが、良性の病気も同じような症状を示すのでその区別をすることが何よりも重要です。お腹の病気が疑われた時にはきちんと検査をして区別をしなければなりません。内視鏡内科・消化器内科では正確な診断と最先端の治療を行うことを心掛けています。

消化器疾患の診断と治療にはまず内視鏡(上部、下部消化管内視鏡、腹腔鏡)やCTや腹部超音波検査の画像検査と血液検査を利用します。内視鏡で直接病変を観察し、組織の一部を採取して顕微鏡による病理検査(生検)を行って初めて正確な診断ができます。がんであっても小さな病変の場合は内視鏡で観察しながら切除し、薬剤を病変に直接注入して治療を行うことができますが、出血を伴う方法ですので繊細な注意を払いながら行っています。内視鏡内科・消化器内科でのこのような治療が不可能な場合は外科(消化器外科)に手術をして貰うことになります。

スタッフはそれぞれの専門分野を受け持っています。消化管(食道、胃、小腸、大腸)は吉田、畠山、田丸、水本医師が、肝臓は、高木、寺岡医師が、胆嚢、膵臓は岡崎、中村医師がそれぞれ担当していますが、複雑な病気の場合には相談しながら診療を進めています。

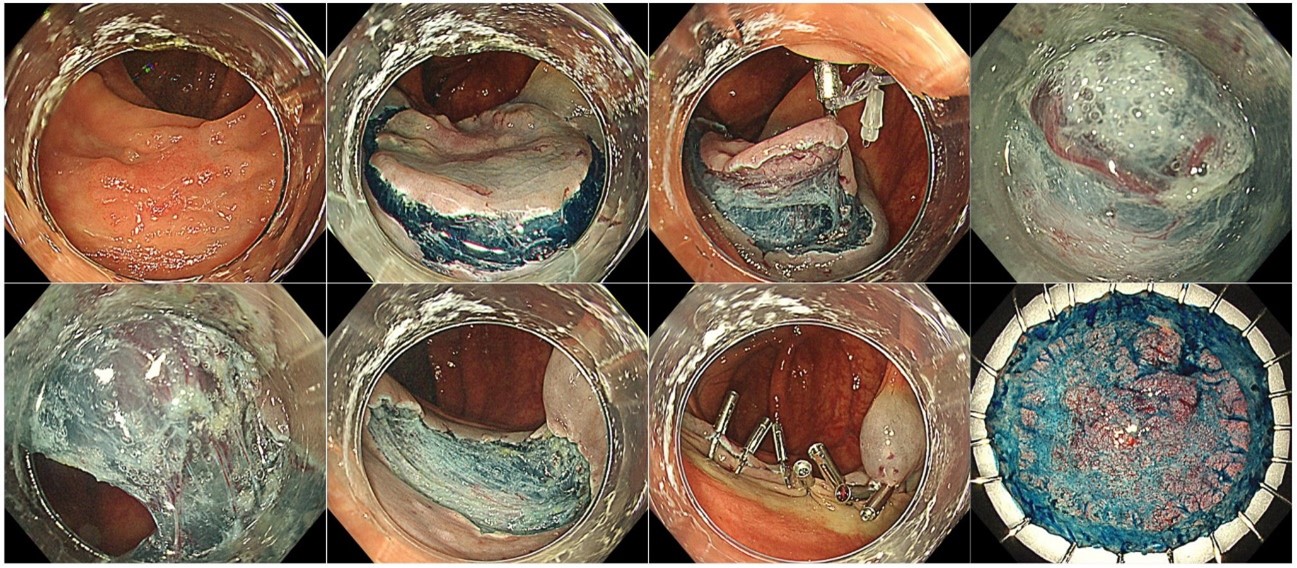

当院は中国がんセンターとしての役目もあり、早期癌の内視鏡治療には特に力を入れています。中でも内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)という治療法で、これまで多くの消化管腫瘍(食道~大腸)を治療しています。ESDは高周波ナイフという専用の処置具を用いることで、大きな病変でもお腹を切ることなく内視鏡で摘除することができます。しかし、その分高度な技術が必要な治療法です。当院ではこれまで良好な治療成績をあげており、特に難易度の高い大腸腫瘍に対するESD ではこれまでに700例以上経験し、一括切除率99.0%、穿孔率0.3%と非常に良好な成績が得られており、その治療成績を国内外の学会でも報告しています。また、2022年には消化器内科分野ではトップクラスであるアメリカ消化器病学会雑誌(American Journal of Gastroenterology)や、消化器内視鏡分野では最も権威のあるアメリカ消化器内視鏡学会雑誌(Gastrointestinal Endoscopy)に治療成績が掲載されました。その他、大腸ポリープに対する内視鏡的切除術(内視鏡的粘膜切除術:EMR、コールドスネアポリペクトミーなど)も積極的に行っており、最近では浸水下EMR(UEMR)も導入しております。

早期大腸癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

炎症性腸疾患(IBD)は長期間にわたり下痢、腹痛、血便の症状をきたす若年者に多い病気です。IBDは主に潰瘍性大腸炎とクローン病の二つに分けられ、いずれも日本では患者数が増加しています。IBDの画像検査では、カプセル内視鏡、バルーン内視鏡、MRエンテログラフィーなどが近年登場し、小腸をこれまでよりも詳しく観察できるようになりました。また、内視鏡と同じぐらい正確に重症度を判定できる便や血液の検査も開発されています。当院ではこれらの最新の機器や検査をすべて取り入れてIBDの診療を行っています。

またIBDの治療では、近年新しい薬剤が次々と開発されその選択肢が飛躍的に増えています。当院ではさらに新しい保険収載前の薬を用いた世界共同治験にも積極的に参加していますので、もし今の治療法でなかなかコントロールが難しい場合には一度ご相談ください。薬剤治療以外にも血球成分除去療法や難治例に対する外科手術などの治療もあり、他科とも協力して治療を行っています。

このように近年急速に進歩し多様化しているIBD診療に対応するために、当院では炎症性腸疾患を専門的に診察しております。外来では最新の全世界のIBD研究の知見をもとに、患者さんに分かりやすく説明し納得していただける治療を行っております。

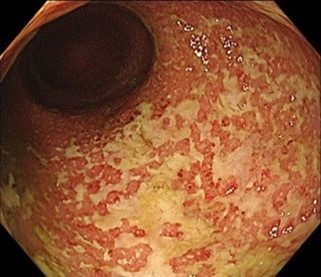

潰瘍性大腸炎の内視鏡画像

(左)治療前は粘膜にびらんや潰瘍を認めていましたが、(右)薬物治療によって正常粘膜にまで改善し、その後も良好な状態が維持できています。

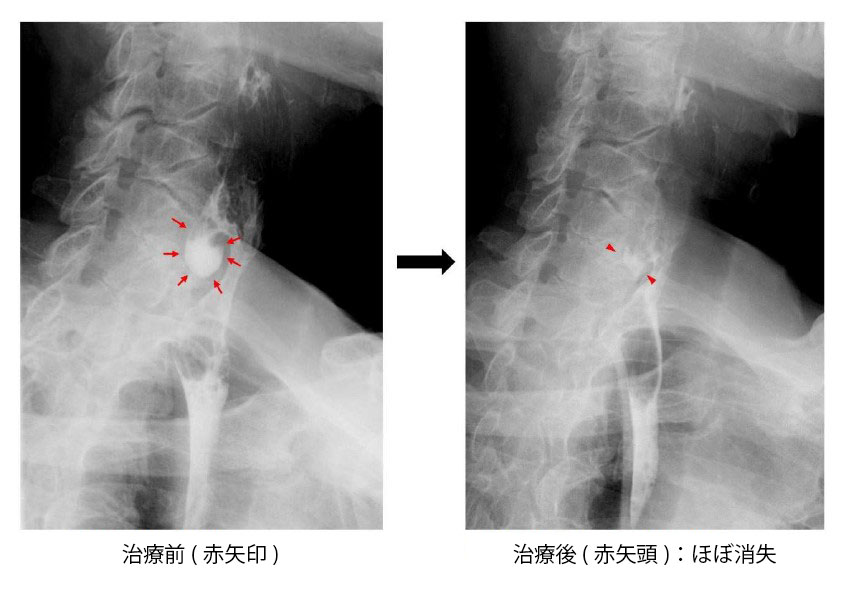

Zenker 憩室は咽頭と食道の間にできる袋で、大きくなると食事が飲み込めなくなり、咳や食物の逆流などの症状をきたします。Zenker 憩室に対する治療はこれまで外科手術が行われてきましたが、近年欧米で内視鏡(いわゆる胃カメラ)を用いた憩室隔壁切開術が開発されました。この治療法は、体に負担が少なく、しかも手術と同等の治療成績が得られるとして注目されています。当院で2018年にこの治療法を国内で初めて導入し、本邦初の成功例として報告しています。そして、2020年7月にはこの治療法を「先進医療」として施行できる施設として、厚生労働省の承認第一号を受けています(現在、3施設が承認されています)。これまで全国学会にて広報活動を行い、現在では全国の医療機関より当院へご紹介を受けており2025 年3月までに15例を経験し良好な成績が得られています。Zenker 憩室は比較的稀な疾患であるため認知度は低く、たとえ診断されても手術しか治療がないと考え経過観察される症例もこれまではありました。しかし、この新しい内視鏡治療が普及すれば多くの患者さんの利益になることが期待されます。

Zenker 憩室

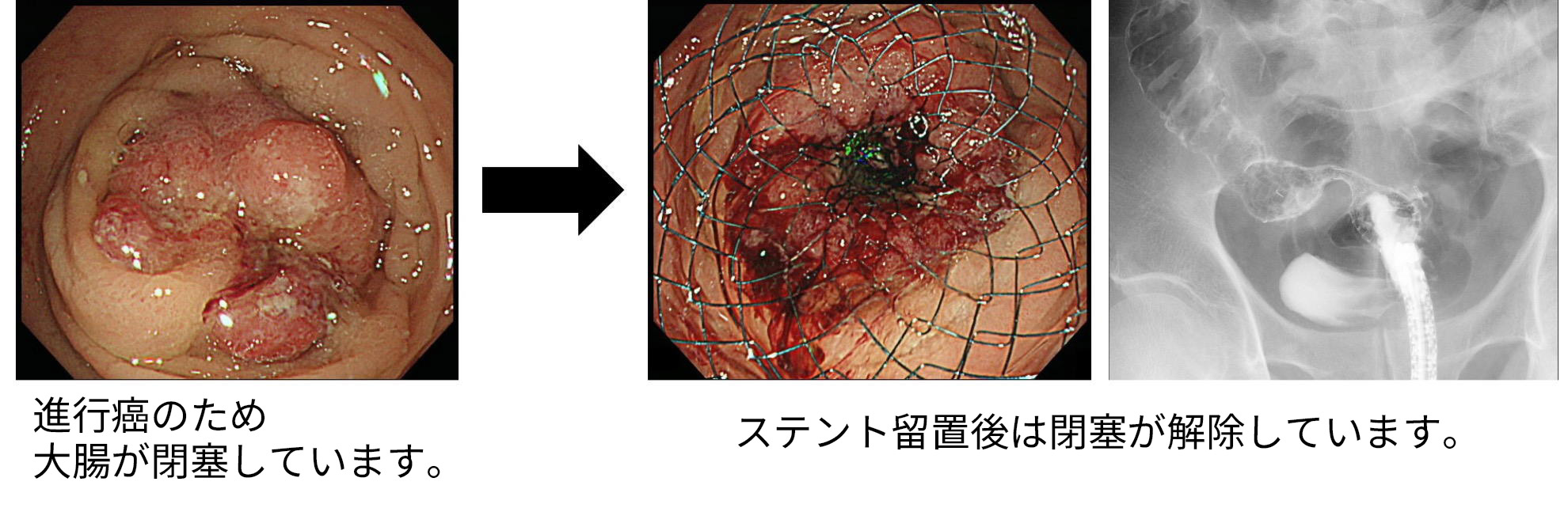

大腸癌が進行すると腸を塞いで閉塞性大腸癌になることがあります。この状態をほっておくと便が通らないのでどんどん腸が張れて最悪の場合は破裂してしまいます。この閉塞性大腸癌に対し、これまでは緊急手術で人工肛門を作って腸の張れを解除するのが一般的でしたが、2012年に内視鏡を用いて閉塞部にトンネル(金属製のステント)を作る治療法(内視鏡的大腸ステント留置術)が承認されました。この内視鏡的大腸ステント留置術は、体に負担のかからない低侵襲で、減圧治療効果も高い有用な治療法として広まってきています。当院では全国に先駆けて保険収載後国内2例目(西日本では初)の内視鏡的大腸ステント留置術を施行してから2025年3月までに260例以上治療しています。その経験数は全国でもトップレベルで、全国組織である大腸ステント安全手技研究会のコアメンバーです。このため新規ステント開発にも携わっており、一般使用に先駆けて最新の機器を使用することも可能となっています。当院では最新の知見に基づく治療を行っております。

当院は日本肝臓学会認定施設であり、2名の肝臓内科専門医と消化器内科医が肝疾患に対する様々な診療にあたります。対象とする疾患は、肝細胞癌、B型・C型をはじめとするウイルス性肝疾患、自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎などの自己免疫性肝疾患、脂肪肝、アルコール性肝障害、薬物性肝障害などほぼ全ての肝疾患の診療を行います。肝障害は進行するまで症状がほとんどないことが特徴で、検診で肝機能障害を指摘された患者の診察も積極的に行っております。

肝細胞がん(HCC)のハイリスクグループである各種慢性肝炎・肝硬変患者に対して、定期的な画像診断(腹部超音波検査、造影CT 検査、造影MRI 検査)を行うことにより、HCC の早期発見に努めています。早期のHCC 症例に対する内科的局所療法としては、経皮的局所療法(ラジオ波焼灼術;RFA、エタノール注入療法;PEIT)や肝動脈化学塞栓療法(TACE)を行っています。進行症例に対しては、アテゾリズマブ+ベバシズマブ併用療法や分子標的薬を中心に集学的治療を積極的に行っています。切除可能と判断されたHCC 症例については、消化器外科と連携して肝切除を行い、術後、密に連携し経過をフォローしています。

直接作用型抗ウイルス薬(DAA)や核酸アナログ製剤により、治療成績は飛躍的に向上し、高齢者や線維化進行症例においても、安全かつ高率に治療ができるようになりました。また、経過中半年~1年間隔で定期的な画像検査を行い、肝臓の状態をチェックしています。上記検査を受けられたい方はご相談ください。

脂肪肝はそれ自体では自覚症状はまず現れず、健康診断などの結果判明することがほとんどです。特に症状がなく、肝炎でもないため、脂肪肝の指摘があっても放置してしまう方も多いのですが、やがて肝細胞が変質して肝硬変や肝がんにも移行しやすい状態ですので、一度ご相談ください。線維化マーカー・画像診断・肝生検などの検査により、NASH の拾い上げを積極的に行っています。

通常は内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)を用いた処置で治療を行っています。術後再建腸管症例などでは、ダブルバルーン内視鏡を用いたERCP(DBERCP)や経皮経肝的胆道ドレナージ(PTCD やPTGBD)の手技を併用して治療を行っています。 また、新規のドレナージ法であるEUS-BD(超音波内視鏡下胆管ドレナージ)も導入しております。

胆道腫瘍、胆道狭窄、膵腫瘍(膵癌、膵内分泌腫瘍、腫瘤形成性膵炎など)の診断にも力を入れています。CT,MRCP,ソナゾイドEUS,プリモビストMRI,オクトレオスキャン,PET-CTに加えて、ERCP,内視鏡的経鼻膵管/胆管ドレナージ(ENPD/ENBD),そして超音波内視鏡下穿刺吸引術(EUS-FNA)を用いて診断を行っております。

切除不能膵癌の場合は当科で抗がん剤治療を行っています。mFORFIRINOX,GEM+nab-PTX,S-1,GEM,LipoCPT-11+LV+5FUを使用しています。希望の方には、BRCA,MSIの測定、遺伝子パネル検査への提出を行い、治療の選択肢を探しています。

胆道癌においては、GEM+CDDP,GEM+CDDP+Durvalumub,GEM+CDDP+Pembrolizumab,S-1を主に使用しています。希望者には、MSI、遺伝子パネル検査を行い治療の選択肢を探しています。膵癌、胆道癌ともに抗がん剤が著効し手術療法へ移行できることもあります。

| 2024年度 | |

| 上部消化管内視鏡検査・治療 | 4754症例 |

| └ 上部EMR | 21症例 |

| └ 上部ESD | 75症例 |

| 下部内視鏡検査・治療 | 3492症例 |

| └ 下部ポリペクトミー・EMR | 1011症例 |

| └ 下部ESD | 65症例 |

| ERCP | 396症例 |

| カプセル内視鏡 | 33症例 |

| バルーン内視鏡 | 7症例 |

| 氏名 | 職名・免許取得 | 専門医、認定医等 | 得意とする分野 |

|---|---|---|---|

吉田 成人 |

地域医療連携部長 低侵襲がん治療研究室長 内視鏡内科科長 医学博士 平成4年 |

広島大学消化器内科学客員教授 広島大学半導体産業技術研究所客員教授 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医 日本消化器病学会専門医・指導医 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医 日本消化管学会胃腸科認定医・胃腸科専門医・胃腸科指導医 日本消化器がん検診学会総合認定医・指導医 日本ヘリコバクター学会 H.pylori(ピロリ菌)感染症認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 |

消化管疾患 炎症性腸疾患 消化管粘膜下腫瘍 |

髙木 慎太郎 |

消化器内科科長 医学博士 平成10年 |

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医 日本消化器病学会専門医・指導医 日本肝臓学会専門医・指導医 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医 日本超音波医学会専門医・指導医 日本門脈圧亢進症学会内視鏡技術認定医 日本がん治療認定機構がん治療認定医 日本専門医機構総合診療研修 特任指導医 日本病院総合診療学会認定病院総合診療医・特任指導医 |

肝臓疾患 ウイルス性肝疾患 脂肪肝 肝硬変 肝癌 |

畠山 剛 |

内視鏡内科医長 医学博士 平成11年 |

日本内科学会認定内科医・総合内科専門 日本消化器病学会専門医・指導医 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医 |

消化管疾患 炎症性腸疾患 |

岡崎 彰仁 |

消化器内科医長 医学博士 平成15年 |

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医 日本消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会専門医 日本膵臓学会認定指導医 日本胆道学会認定指導医 |

胆・膵疾患 |

田丸 弓弦 |

内視鏡内科医師 医学博士 平成20年 |

日本内科学会認定内科医、総合内科専門医 日本消化器病学会専門医・指導医 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医 日本消化管学会胃腸科専門医・胃腸科指導医 大腸肛門病専門医 日本消化器病学会評議員・中国支部評議員 日本消化器内視鏡学会評議員・中国支部評議員 |

消化管疾患 消化管癌内視鏡治療 |

水本 健 |

内視鏡内科医師 医学博士 平成21年 |

日本内科学会認定内科医 日本消化器病学会専門医・指導医 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医 |

消化管疾患 消化管癌内視鏡治療 |

寺岡 雄吏 |

消化器内科医師 医学博士 平成22年 |

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医 日本消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会専門医 日本肝臓学会専門医 |

肝臓疾患 ウイルス性肝疾患 脂肪肝 肝硬変 肝癌 |

中村 一樹 |

消化器内科医師 平成27年 |

日本内科学会認定内科医 日本消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会専門医 |

胆・膵疾患 |

仙波 重亮 |

内視鏡内科医師 令和3年 |

消化器内科一般 | |

鎌田 大輝 |

内視鏡内科医師 令和4年 |

消化器内科一般 | |

関本 慶太朗 |

内視鏡内科医師 令和5年 |

消化器内科一般 | |

安居 みのり |

内視鏡内科医師 令和5年 |

消化器内科一般 |

※ 午後の診察は完全予約制となっています。

※ 休診の場合がございますのでこちらでご確認ください。

| 診察時間 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1診 | 午前 | 高木† | 寺岡† | 高木† | 寺岡† | 関本 |

| 午後 | 高木† | 寺岡† | 高木† | 寺岡† | ||

| 2診 | 午前 | 吉田* | 畠山* | 田丸* | 畠山* | 吉田* |

| 午後 | 畠山* | 畠山* | ||||

| 3診 | 午前 | 仙波 | 岡崎§ | 鎌田 | 水本* | 中村§ |

| 午後 | 岡崎§ | 中村§ | ||||

| 4診 | 午前 | 安居 | ||||

| 午後 |

*消化管 †肝臓 §胆・膵

※ PEGの造設、交換はレジデント

Copyright (c) 1997- National Hospital Organization Kure Medical Center and Chugoku Cancer Center All rights reserved.